ウランバートル市内中央部にある、ダシチョイリン・ヒード(Dasha Choilin Khid)と呼ばれる重要な仏教寺院。調べたところ、ダシチョイリン・ヒードは、18世紀初頭に建立されたモンゴル国内で最も古い仏教寺院の一つです。かつては大規模な寺院であり、多くの僧侶や学生が学び、修行を行っていました。しかし、1938年の当時の共産政権政府による寺院の閉鎖により、一時的に廃墟となりました。その後、1990年代になって再建され、現在は修復が進められています。

ゲル型寺院の周りにはマニ車、入り口にはシーサー

モンゴル特有のゲルを大きくしたような円形の寺院が敷地内に数か所あり、その建物を囲むように、チベット仏教特有のマニ車が配置されています。

敷地内の入るところに、警備の人がいたので、Google翻訳で「見学していいか?」と、尋ねると、どうぞ中に入れとのジェスチャを示して頂き中にはいりました。

寺院の中は、祈りの場所、悩み相談?

しばらくは、寺院の外側を見ていましたが、寺院の中が気になったので、中を覗いてみるとブッダ像が見えました。

恐る恐る中に入ってみると、よくある寺院のように中央にブッダ像が置かれており、ブッダを拝むための五体投地(両手・両膝・額(五体)を地面に投げ伏して祈る、仏教でもっとも丁寧な礼拝の方法)を行うための台が設置されていました。

遊牧民族に移動式家屋であるゲルのような形をした寺院、これまで、寺院には数え切れないほど、訪問したことがありますが、円形の寺院というのは過去に訪れた記憶がないかもしれません。壁には仏教関係の壁画が一面に描かれていました。

この寺院のゲルの中で、作業をしていた女性の方いたので、写真をとっても良いかと聞いたところOKでした。

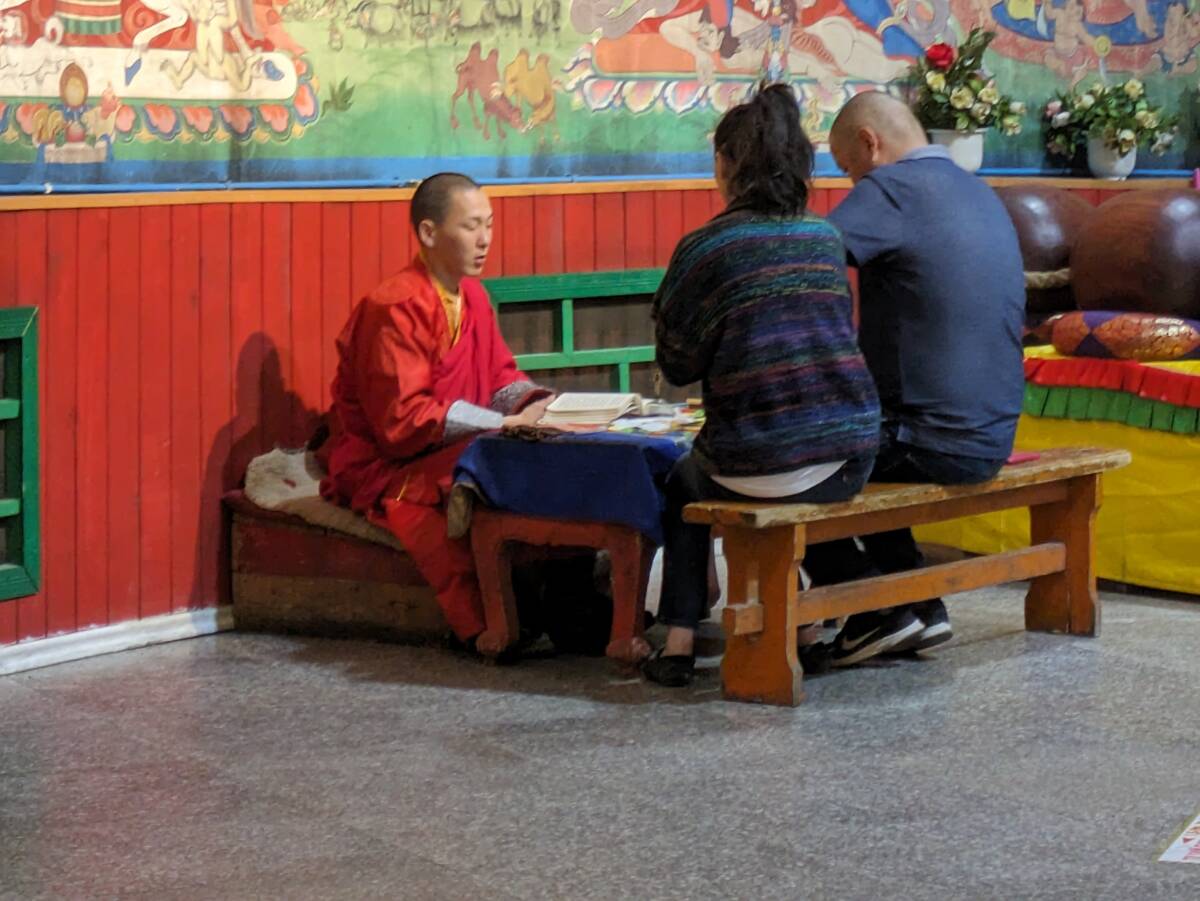

このゲルの中では2カ所で、僧侶が信者のお悩み相談的なことをしていました。もちろんモンゴル語がわからないので、想像ですが、信者が僧侶に何かをお伺いしている様子で、僧侶もなにかのアドバイスをしているようでした。

数名の信者が順番待を待っていましたが、カップルできている人以外は、すべて女性でした。

しばらく、順番を待つために用意された椅子に腰掛けて、中の様子を観察させていただきました。

もう一つ別のゲルでは、僧侶たちがお経を上げているのが聞こえました。さすがに、お経を上げているときに観光客が中にはいるのはまずいですよね。

チベット仏教らしい、注意事項

境内の広場に、注意事項を記した案内板がありました。モンゴル語で書かれていますが、Google翻訳アプリを使って、何が書かれているかチェックすると…

- 飲食をしてはいけない。

- マニ車や石塔に石、古いものを積み上げないでください。

- 鳩に餌を与えないでください。

- ゴミはゴミ箱に入れてください。

- 喫煙は禁止されています。

注意事項の中で、チベット仏教らしい点として、2番めの「石を積み上げないでください。」ではないでしょうか? チベット仏教を信仰している国々のドキュメンタリー番組を見ると、よく石を積み上げて、塔のようなものを作り祈りを捧げている場面を見ることがあります。チベット仏教ではこの石を積み上げるという行為について次のような意味があるとされています。

- 周囲への発願と祈り: 石を積み上げることは、自己の願望や祈りを具体的な形で表現する手段として捉えられます。個々の石は、特定の目的や望みを象徴し、その積み上げは信者の願望や祈りを象徴的に表現するものとされています。

- 心の集中と平穏: 石を積み上げる作業は、集中力と忍耐力を必要とするため、修行や瞑想の一環として行われることがあります。この行為は、心を集中させることや内なる平穏を追求することに繋がると考えられています。

- カルマの浄化と罪の償い: 石を積み上げる行為は、カルマ(因果応報)の浄化や過去の罪の償いとして行われることもあります。信者は、積み上げることで自身の過去の行為や罪を浄化し、良いカルマを積むことを願います。

- 無常の教えとの関連: 石を積み上げる行為は、仏教の中で「無常」の教えと関連付けられることがあります。石は一時的な存在であり、積み上げた後は風や自然の要素によって崩れる運命にあります。この儚さや一時性を通じて、信者は物質的な世界の無常さを認識し、離れることを学びます。

チベット仏教の聖地で、チベット仏教ならではの行為である、石積みを行っては行けないというのも、なにか矛盾するような気がしますが、たくさんの人が訪れる場所ですので、致し方ないのでしょう。

ゲル型のチベット仏教の寺院、他の国では見ることができないと思いますので、モンゴルの訪問先の一つに加えてみてはいかがでしょうか?

コメント